原标题:党建引领结“金果” 千亩果园迎丰收

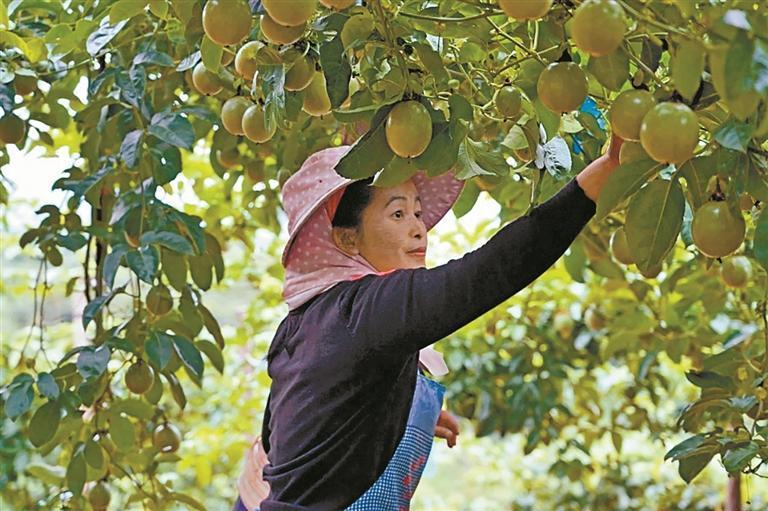

时下,盈江县弄璋镇古里卡村的千亩百香果园迎来了丰收。放眼望去,漫山遍野的藤蔓如绿色瀑布倾泻而下,一串串紫中透红、饱满油亮的果实缀满了枝头,宛如玛瑙一般。村民们穿梭在藤蔓间,竹篮里的“致富果”越堆越高,欢声笑语伴着阵阵果香,弥漫在整个山间。

从“搬迁之困”到“产业之兴”,小产业提振发展信心

古里卡村,这个坐落在中缅边境,傈僳族、景颇族、汉族等多民族聚居的村寨,2004年因泥石流灾害整村搬迁至此。然而,新家园人均仅0.71亩的山地,依靠传统农业难以糊口,青壮年纷纷外出务工,村庄陷入发展困境。在村党支部书记曹忠的带领下,党员干部白天踏遍山头测土壤、访专家,夜晚围坐火塘算收益、议方案。当发现百香果具有“耐贫瘠、挂果稳、效益好”的特点时,大家眼前一亮:“试种!党员先上!”

“最初我们几个党员凑钱租了20亩地,日夜守着。”村武装干事蔡明回忆道。从捧着第一批成熟果实的激动,到初尝收益的喜悦,党员示范田的成功像一颗火种点燃了村民的希望。随着头两年收入的稳步增长,观望的农户纷纷加入。昔日荒凉的山坡,在“党建+产业”模式的引领下,逐渐蜕变成生机勃勃的“黄金带”,百香果也成长为古里卡村的特色支柱产业。

规模效益双提升,“党建链”赋能“产业链”

2024年至2025年,古里卡村百香果种植面积从500亩扩大至900亩,增幅达80%,覆盖全村90余户、200多名村民。2025年5月底,头茬果实上市就迎来收购商抢购,早上采摘的果子,下午就被采购商发往昆明,古里卡村的百香果3年来在多家水果市场、果酱公司赢得了良好口碑。百香果的采摘期预计将持续至2026年2月,据估算,2025年至2026年古里卡村百香果综合产值将达700万元,亩均收益可达8000元。

这得益于党员先锋打头阵,曹忠牵头成立“党员种植先锋队”,用实实在在的成效打消村民顾虑。村党支部联合驻村工作队精准服务,每月邀请农科专家到田间地头手把手传授修叶、防虫、防病等关键技术。党员分片包户,谁家藤蔓生病、谁家缺种苗肥料,总能第一时间看到党员的身影。

古里卡村还积极推广“澳洲坚果+百香果”立体套种创新模式,套种面积达100余亩,实现“一地双收”。种植大户曹新对此深有体会:“树干给藤蔓遮阳,藤蔓给土地保墒,2024年仅优等果就卖了15万元,这账咋算都划算!”采用“村集体+种植大户+农户”模式,由大户提供种苗、技术托管,散户以土地入股分红,有效带动低收入户年均增收3万元。

“你看这果形多饱满,从今年5月底摘到明年2月,每个星期都有进账。今年我家又扩种了8亩,收入肯定比去年更好。”种植户罗英的喜悦溢于言表。

“致富果”串起“团结情”,边境村寨换新颜

百香果产业的蓬勃发展,不仅带来了“真金白银”,更结出了民族团结的硕果。不同民族的农户自发地组建了“互助种植小队”。傈僳族蔡大姐家缺劳力,景颇族排大妹便主动帮忙疏花;汉族王大姐掌握了防虫技术,便挨家挨户教授傈僳族、景颇族邻居配药水。田间地头,不同民族的语言交织在一起,大家默契协作,搭支架、绑藤蔓、摘鲜果、装箱子,汗水流在一起,笑声融在一处。产业兴旺了,村容村貌和乡风文明也随之提升。利用产业收益,村里建起了民族文化广场、篮球场等设施,“周末篮球日”等活动吸引了各族村民参与。“以前农闲就凑着喝酒,现在球场边挤满了人。”曹忠指着场上奔跑的身影说道,“傈僳族小伙和景颇族姑娘组队,汉族大叔当裁判,输赢都乐呵呵的,这才是好日子该有的样子!”

夕阳的金辉洒满果园,傈僳族大叔背着满筐果实,山歌悠扬;景颇族姑娘与汉族大姐围坐一起分拣果实,笑声朗朗;孩子们在果园边嬉戏,脸上沾着果汁……一串串饱满的百香果在枝头轻轻摇曳,仿佛诉说着丰收的喜悦,更预示着这个边境村寨在党建引领乡村振兴的道路上,正迈着坚实而欢快的步伐,走向更加甜蜜、团结、充满希望的明天。(通讯员 杨开朗)